Entre la crisis y la pandemia: La encrucijada del Paraguay

NoticiasSociedad de Economía Política del Paraguay[1]

Una crisis estructural

En el año 2008 estallaba la crisis financiera en el sistema inmobiliario de los Estados Unidos, con las denominadas hipotecas sub prime, que hacían temblar las bases del ya extinto “estado de bienestar” al extenderse sus efectos sobre el resto de la economía mundial, en especial sobre Europa y los países más débiles de la unión, como España, Grecia y Portugal, con desastrosas consecuencias para la población más vulnerable, mientras las políticas económicas se direccionaban al rescate del sistema financiero. Los efectos de esta crisis no llegaron a la región sino hasta el 2013, en donde la caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional dejó entrever la debilidad estructural de las economías latinoamericanas dependientes de la renta.

Lejos de superarla, los coletazos de esta crisis se sienten hasta hoy. En el año 2019 la economía mundial registró el crecimiento más bajo de toda la década, siendo apenas del 2,3% según datos del Banco Mundial, resultado también de las disputas geopolíticas entre las dos economías más importantes del mundo: China y Estados Unidos. Las proyecciones de los organismos internacionales indicaban una modesta aceleración económica de apenas 2,5%, esto antes de que estallara la pandemia del Covid–19 en China, poniendo, una vez más, en jaque a la economía mundial, echando por tierra todos los pronósticos de recuperación de la actividad económica global.

La economía paraguaya no es la excepción; altamente vinculada al mercado internacional, entraba en recesión técnica en el segundo trimestre del 2019, en donde el PIB cayó un 3% entre abril y junio, acumulando una caída del 2,8% al cierre del primer semestre del año pasado como resultado de factores climáticos y la guerra comercial desatada entre China y Estados Unidos que desplazó la producción de soja paraguaya en varios de los mercados de destino.

Para el año 2020 las estimaciones no son nada favorables al sector agroexportador. Por un lado, el precio de la soja continúa a la baja, llegando a su precio más bajo de los últimos 10 meses, cotizando en el mercado de Chicago a tan solo USD 301,90 por tonelada, mientras que, por el otro, la zozobra embarga al sector ganadero tras la cancelación de varios contratos de exportación a Holanda y Suiza, dos de los destinos principales de exportación de la carne, como resultado de la pandemia.

En esta coyuntura recesiva, la sociedad paraguaya en general y los trabajadores en particular lidian con la declaración de pandemia realizada por la OMS el pasado 11 de marzo, que ha evidenciado las profundas deficiencias de los sistemas sanitarios a nivel mundial, deteriorados como resultado de la mercantilización de la salud.

Recesión y Pandemia: efectos en la economía paraguaya

A los efectos de una organización social excluyente y groseramente desigual como es la sociedad paraguaya, se añaden los impactos de la pandemia sobre la población trabajadora, tanto en términos socioeconómicos como sanitarios. La declaración de cuarentena ha impactado negativamente en el sector informal de la economía en el que se emplea el 71% de la fuerza de trabajo de la Población Económicamente Activa (PEA), que asciende a aproximadamente 5.024.421 individuos. (EPH, 2019)

La vulnerabilidad de este gran sector de la población es resultado de históricas políticas de flexibilización laboral y del nulo interés por parte del Estado paraguayo de garantizar los derechos laborales de la población trabajadora; y esto se evidencia en el hecho de que el país ocupa el quinto lugar a nivel mundial en peor calidad de empleo según el Banco Mundial. La cobertura de seguridad social apenas alcanza al 17% de la PEA, lo que pone al descubierto la inseguridad e inestabilidad que envuelve a la clase trabajadora.

La pandemia y la imposición de cuarentena sólo develó y exacerbó las condiciones de explotación a las que se exponen los trabajadores, pues mucho antes de imponerse esta medida sanitaria, trabajadores de la importadora A.M. Reguera ya denunciaban el no pago de sus salarios desde hacía 3 meses. A este tipo de denuncias se añaden aquellas realizadas en un contexto de crisis sanitaria, en donde cientos de trabajadores son obligados a trabajar aglomerados, en medio de amenazas y en precarias condiciones, exponiendo sus vidas y las de sus familias; siendo los trabajadores de las maquilas los más expuestos. Registrándose en menos de dos semanas más de 600 denuncias por despidos injustificados según el Ministerio del Trabajo y un total de 1.492 personas han quedado sin empleo tan sólo durante este periodo de cuarentena, según informa la Dirección General de Empleo. A la situación de precariedad e inseguridad laboral se añade la perversa especulación con los precios de alimentos de la canasta básica y bienes de primera necesidad, que según la SEDECO han aumentado sus precios hasta un 50% y sin que, hasta el momento, se hayan aplicado medidas que protejan a los sectores más vulnerables.

La crisis desatada por la expansión del COVID 19 ha mostrado en los diferentes países múltiples debilidades y vulnerabilidades en variadas dimensiones. En Paraguay, entre estas fragilidades está la situación alimentaria de la población y, detrás de esto, el sistema de producción agropecuario vigente.

Los datos en torno a la situación alimentaria previa a la crisis ya eran alarmantes: más de 2 millones de personas en situación de pobreza y, por tanto, con dificultades para cubrir una buena alimentación; 840.000 personas que pasan hambre; altos índices de desnutrición, así como de obesidad, dan cuenta de una alimentación insuficiente y de baja calidad, con decreciente proporción de alimentos frescos, reemplazados por productos industriales de menor calidad nutricional.

Detrás de esta situación está el modelo productivo agroexportador, que ha recibido el apoyo del sector empresarial y del Estado en las últimas décadas, para la producción de commodities de exportación, como la soja y el maíz transgénicos, además de la ganadería para exportación de carne. Al destinarse la mayor parte de los recursos del país a los agronegocios, entre ellos la tierra, agua, capital público y privado, se ha desatendido e incluso atacado a la pequeña agricultura, la campesina e indígena que, a pesar de producir diversidad de alimentos demandados por la población, se ha reducido territorialmente a solo un 6 % de la superficie agrícola del país.

El resultado de la acción del sector privado y el apoyo estatal ha sido una enorme producción de commodities para la exportación, y una reducida producción de alimentos para el mercado interno. Por tanto, ante la debilitada producción nacional, se recurrió a la importación, legal e ilegal, de rubros básicos como el tomate, locote, cebolla, ajo, papa, zanahoria, naranja, sandía, mamón, en proporciones que aumentan cada año. La soberanía y la seguridad alimentaria han desaparecido del Paraguay, dando paso a una cada vez mayor dependencia externa para alimentarnos.

Con la pandemia instalada y la suspensión de varias actividades por la política de aislamiento social, esta escasez de alimentos rápidamente empieza a reflejarse en el aumento de precios. En tan solo 10 días, los precios de varios rubros escalaron, situación observada principalmente en los supermercados: la cebolla aumentó 148%, la papa 138%, la naranja 58% y el tomate 6%. El gremio de supermercados y el Ministerio de Agricultura culparon de la situación a los importadores, mientras que éstos trasladaron la responsabilidad a los supermercados. Sin embargo, nadie reconoce el problema de fondo, la total dependencia de la producción extranjera para nuestra alimentación y la falta de políticas públicas para la agricultura campesina.

La situación se puede agravar mucho más, de acuerdo a cómo evolucione la epidemia. Algunos medios mencionaron que Brasil ha reducido sus exportaciones frutihortícolas, quedando solo la producción argentina como opción. De agravarse la situación de la pandemia en la región, una hambruna y un mayor deterioro de la calidad alimentaria de la población no están lejos de nuestro horizonte.

¿Quién pagará los costos de la crisis?

El 23 de marzo, en una nota publicada por ABC Color, Martin Cuadro, presidente de la Asociación de Industrias Autopartistas del Paraguay (AIAP), ante la paralización de las actividades en el marco de la emergencia sanitaria del coronavirus que vive el país, ha informado que su gremio ya no cuenta con recursos para cubrir los salarios del mes de abril. Cuadro señaló que se “avecinan tiempos difíciles” y que urge “definir un plan de ayuda con el Gobierno para la gente y que las empresas no lleguen a una situación de quiebra” y así asistir a los 10.000 trabajadores de la industria maquiladora de autopartes. El presidente de la AIAP agregó “que es una situación compleja que exige la solidaridad de todos, de forma a afectar lo menos posible a los trabajadores del rubro”.

La rama autopartista es la principal de todas en el sector maquilador, en ella se encuentran 16 maquiladoras. Con una inversión acumulada de USD 62,085 millones, estas empresas absorben a 3,824 trabajadores y registran un volumen de exportación de los últimos tres años que asciende a los USD 991 millones (MIC, 2018/2019; BCP, 2019). THN, Yazaki, Sumidenso, Fujikura y Leoni Wiring System concentran el 80% de la inversión y el 66% de los trabajadores de la rama, lo que significa que alrededor del 80% del valor de las exportaciones de la rama van a parar a estas empresas, o sea, USD 792 millones.

El sector maquilador es de toda la economía nacional la que más beneficios fiscales recibe, se encuentra exento de todo tipo de impuestos y pagan un “Tributo Único del uno por ciento (1%) aplicado sobre el valor agregado al producto dentro del territorio paraguayo” (CEMAP, 2017). Cuentan además con la posibilidad de importar insumos y maquinarias sin impuestos, tampoco pagan el 10% a la ganancia como los demás sectores; frente al 35% de impuestos a las ganancias que podrían pagar en países como Brasil, Paraguay representa un verdadero paraíso fiscal para estas empresas. Teniendo en cuenta que el valor agregado en el país ronda el 35%, o sea USD 277 millones, el impuesto que estas empresas pagaron en los últimos tres años fue de solo USD 2,7 millones. Por tanto, las ventajas fiscales que el gobierno da a estas empresas son bastante generosas.

Estas cinco empresas se dedican a la producción de arneses eléctricos o sistemas de cables eléctricos para automóviles. Para verificar la capacidad que tienen de pagar los salarios de sus trabajadores, hemos estimado el costo que representa el salario del mes de abril a cada una según la cantidad de empleados, para luego analizar el desempeño de los grupos empresariales a quienes pertenecen para saber realmente si estas no pueden o no quieren pagar la cuenta de lo que implica esta crisis sanitaria.

THN, instalada 2012 en ciudad de Itaugua, declaró una inversión de USD 9,3 millones y una ocupación de 726 trabajadores, provee a su matriz THN Brasil y destinan su producción fundamentalmente a marcas coreanas como Hyundai y Kia (MIC, 2018; THN, 2020). THN es una empresa que cuenta con plantas en China, Filipinas, Paraguay y Brasil y se dedica exclusivamente a la producción de sistemas de cableados automotrices.

Según Bloomberg, en el año 2019, la empresa generó a nivel mundial ingresos netos de USD 4 mil millones sin contar las actividades accionarias, asumiendo un promedio de salario mínimo de G. 2.192.839 equivalente a US$ 331, por lo que el salario de los 726 trabajadores representa un aproximado de 240 mil dólares mensuales.

Otra de las empresas destacadas es Yazaki Paraguay SRL, que opera desde 2013 en la ciudad de Mariano Roque Alonso, de capital japonés y con matriz en Brasil, declaró una inversión inicial de USD 3,3 millones y 529 trabajadores. Haciendo el mismo cálculo, el salario del mes de abril representaría un gasto de 175 mil dólares, según el reporte anual del 2018 de Yazaki, sus ventas netas ascendieron a unos USD 17 mil millones.

Por su parte, Sumidenso Paraguay SRL es otra de las importantes de esta rama, con una inversión inicial de USD 4,4 millones y ocupa a 800 personas. Esta empresa de capital brasileño instalada en la ciudad de Capiatá también produce arneses eléctricos que destina a Sumidenso Do Brasil. Sumidenso es la filial del sector automotriz de la japonesa Sumitomo Corporation, que distribuye los sistemas de cableados a marcas como Honda, Yamaha, Fiat, Toyota, Nissan y Mitsubichi. Según su reporte financiero anual, en el año 2019, Sumitomo Corporation registró un lucro anual de USD 320 mil millones, mientras que los activos totales ascendieron a 7,9 billones de dólares. El salario del mes de abril de los ochocientos trabajadores de la maquiladora Sumidenso suma apenas USD 264 mil.

Asimismo, Fujikura Automotive Paraguay es una empresa del grupo japonés Fujikura, ubicada en Ciudad del Este; la planta maquiladora que exigió una inversión de USD 30 millones, emplea a 1.071 trabajadores. Esta es la maquiladora autopartista que según registros oficiales mayor fuerza de trabajo ocupa en el país, el costo que representa para la empresa el salario de abril sería de USD 354 mil. Las ganancias del grupo que provienen en un 21% del sector autopartista, 26% del negocio de la electrónica, 1% de sector inmobiliario y en 50% de sus actividades en energías y telecomunicaciones, ascendieron en 2019 a USD 710 mil millones.

Por último, la empresa Leoni, instalada en 2015, de capital alemán y matriz en Brasil, que también elabora cableados eléctricos, con inversión declarada de USD 4 millones emplea a 400 trabajadores. Los ingresos netos del grupo Leoni en 2018 fueron de 73 millones de euros, unos 79 millones de dólares, cuando el salario del mes de abril de los 400 trabajadores sería apenas de unos 132 mil dólares.

Teniendo en cuenta todas las exenciones fiscales que reciben estas empresas, los volúmenes de ganancia que generan anualmente los grupos a quienes pertenecen, además de la suspensión del pago de los servicios como agua y luz decretada por el gobierno en los días pasados, el gremio autopartista tiene las condiciones suficientes para cumplir con su rol de empleador y garantizar el pago de salarios a todos los trabajadores, no solo el mes de abril sino todo el tiempo que dure la crisis sanitaria.

La apelación del sector a la ayuda por parte del gobierno, realizada por la AIAP con la amenaza de que los trabajadores de estas empresas se encuentran en riesgo de perder sus puestos, invita a pensar que este sector no quiere asumir el costo de la crisis y más bien hacer que esta se pague con dinero público, afectando una vez más a quienes menos tienen.

El sector privado reproduce el discurso de solidaridad siempre y cuando no les toquen el bolsillo. Tras varios años de condiciones fiscales extremadamente “solidarias”, es momento que estas empresas compartan un poco de todo aquello que se llevan del país.

¿Qué propone el gobierno?

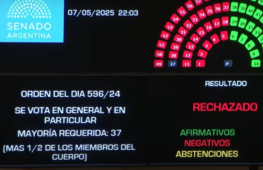

El Ejecutivo presentaba el 24 de marzo el proyecto de Ley que declara el estado de emergencia sanitaria en el país. Este proyecto, aprobado por ambas cámaras y que otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo por el presente ejercicio fiscal, se compone de varios aspectos. Por un lado, la asignación de subsidios a la población vulnerable para proteger el consumo durante el tiempo que duren las medidas de aislamiento, y por el otro, el grupo de medidas económicas de contención de la crisis, las cuales guardan inquietante similitud con las sugeridas por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), resultado de una encuesta realizada por el gremio a unos 375 empresarios de diversos rubros referidos al comercio y a los servicios, quienes proponen como medidas de contingencia la habilitación de líneas de crédito a corto plazo, reducción de los impuestos, mora en pago de impuestos, exoneración de multas por pago fuera de tiempo y de los intereses que corresponden, eliminación de los plazos para la presentación de los impuestos, la facilidad, postergación o mora en el pago de los servicios básicos, establecer la legislación sobre Trabajo en Casa, reducción de la “burocracia” para la importación y exportación, subsidios para las MIPYMES, moratoria general por 90 días en todos los vencimientos y pagos a realizar por las empresas, reducción del costo de los servicios públicos en un 50% y la moratoria en el pago a IPS, así como la exoneración de multas en IPS, mora y exoneración de multas en bancos, financieras, casas de crédito, etc., subsidio estatal a empleados en zonas de riesgo, refinanciación de créditos, préstamos de entes públicos y privados a largo plazo, revisión de las normativas laborales, moratoria en aumento de salarios tanto públicos como privados, eliminación de “beneficios desmedidos” a funcionarios públicos y atención diferenciada a las MIPYMES.

Es importante recordar que el sector de los servicios que incluye servicios a los hogares, telecomunicaciones, comercio, intermediación financiera, hoteles y restaurantes, culminó el 2019 con un desempeño positivo, registrando un incremento interanual del 4,2% y cerrando el tercer trimestre del 2019 con un crecimiento acumulado del 2,9%, siendo el único sector que mantuvo un desempeño positivo durante el anterior ejercicio fiscal, según refiere el boletín estadístico del Banco Central del Paraguay.

Para sostener las medidas propuestas, el Ejecutivo goza de facultades extraordinarias que le permiten redireccionar los fondos aprobados en el PGN 2020 para destinarlos a las entidades que así lo requieran en el contexto de la crisis sanitaria. Para ello, se contempla la suspensión del pago de bonificaciones a trabajadores del sector público. Asimismo, se aprueba al Ejecutivo la contratación de empréstitos hasta USD 1.600 millones elevando el déficit fiscal al 5% y la deuda externa a USD 8.829,4 millones; equivalentes al 22% del PIB a precios corrientes del año 2019; superando, además, las Reservas Internacionales cuyo saldo a diciembre de 2019 fue de USD 8.494,4 millones, según el Banco Central del Paraguay.

La Sociedad de Economía Política viene denunciando el carácter insostenible del endeudamiento externo, así como la escasa voluntad política por parte del gobierno para exigir mayor contribución para el desarrollo a aquellos sectores que obtienen ganancias extraordinarias, como la banca que sólo en el año 2019 reportó utilidades netas de USD 464 millones, el sector de los agronegocios y, por supuesto, el de las maquilas que en el año 2019 exportó por un valor de USD 722.652.168 millones, siendo además el sector que mayores beneficios obtiene por parte del gobierno, y cuyas condiciones de acumulación, teniendo en cuenta los beneficios de una economía como la paraguaya, con un grado de liberalización escandalosa, les permite asumir parte del costo de la crisis. Sin embargo, el plan del gobierno pretende hacer recaer el peso para sostener este paquete de medidas de emergencia sobre la clase trabajadora, en general, y sobre las empresas y trabajadores públicos en particular, quienes en definitiva terminarán pagando los costos de la crisis como resultado de la estructura de un régimen tributario que beneficia a quienes más ganancias obtienen; pues no es un dato menor que de los cinco grandes contribuyentes tan sólo uno haya pagado el Impuesto a la Renta Personal en el año 2019, y que en este ejercicio fiscal se verán beneficiados con la ley de emergencia, que les permite posponer el pago de los impuestos por las utilidades obtenidas el año pasado y en donde el Estado dejará de percibir ingresos derivados del IRACIS, IRAGRO e IRP, al que se le añade el elevado grado de evasión fiscal por parte de grandes contribuyentes.

El impacto económico de esta crisis se resentirá al menos durante los próximos 15 años, como ya lo reconocía Benigno López, ministro de Hacienda; significando en el corto plazo el congelamiento de los salarios en el sector público por al menos 4 años, incluyendo el postergado aumento salarial al magisterio.

Consideramos que los recursos necesarios para enfrentar la difícil coyuntura económica y social no pueden ser obtenidos únicamente sacrificando a las empresas públicas, que ya vienen soportando procesos de descapitalización, y sobre los trabajadores, que constituyen el sector más vulnerable. Urge, por tanto, la reestructuración de la deuda externa, siendo, además, este el momento preciso para imponer aranceles a aquellos sectores que mayores ganancias obtienen y que hoy no quieren asumir parte del costo de una crisis que afecta sobre todo a quienes menos tienen.

En suma, las deficiencias del sistema de salud pública, así como la vulnerabilidad, precariedad e inseguridad laboral de la clase trabajadora para afrontar los desafíos en el marco de una crisis sanitaria mundial, es absoluta responsabilidad del sistema económico vigente y de los sucesivos gobiernos que lo han gestionado, en detrimento, siempre, de los más vulnerables.

[1] Paraguay, SEPPY, Presidenta: Econ. Alhelí Cáceres, Vice presidenta: MBA. Sarah Zevaco.

Artículo publicado en el Nº 42 del Boletín «Nuestra América XXI – Desafíos y alternativas», iniciativa del Grupo de Trabajo de CLACSO Crisis y economía mundial.

CLACSO